Serendipity per Venere. La scoperta imprevista della sonda Messenger

Nature Astronomy ospita l’ultima fortunatissima scoperta della sonda Messenger della Nasa, destinata a Mercurio, avvenuta il il 5 giugno 2007. Altro caso di una importante informazione che avviene grazie a un programma di studio e ricerca ben definito, ma che lo supera e lo infrange.

Azoto non uniforme nell’atmosfera di Venere

La sonda Messenger (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging) era impegnata in una esercitazione di test degli strumenti è diventata protagonista di una storia lunga più di 10 anni e di una scoperta non programmata, che nulla a che vedere con il pianeta cui Messenger era destinata (e sul quale ha concluso il suo ciclo di vita), Mercurio. Il momento «serendipity» è invece scoccato con Venere, rivelando grandi informazioni.

Durante la seconda osservazione di Venere, precedente alla virata in direzione di Mercurio, Messenger fu utilizzata dal team strumentale per un test degli strumenti della sonda, e i dati vennero raccolti; doveva lì collezionare dati di verifica del funzionamento dello strumento. Terminato il controllo, i dati confermarono il corretto processo. Solo sei mesi dopo iniziò la scoperta. Messenger possedeva ovviamente uno spettrometro a neutroni necessario a evidenziare i neutroni rilasciati nello spazio dai raggi cosmici nella collisione con le molecole dell’atmosfera o sulla superficie del pianeta. L’instrument scientist era il fisico nucleare David Lawrence, del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL), che tentava di rilevare tracce dei neutroni provenienti dagli atomi di idrogeno delle molecole d’acqua presumibilmente congelata nei crateri ai poli di Mercurio.

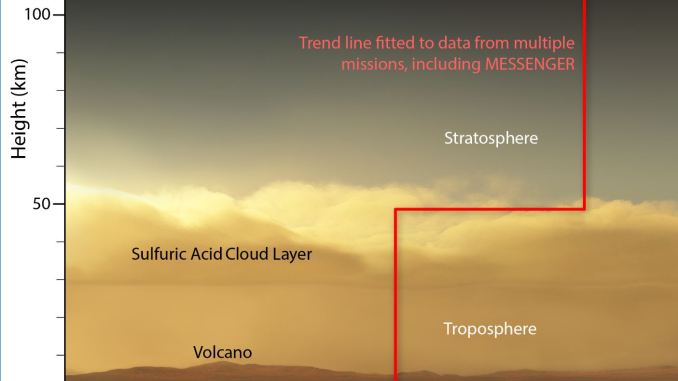

I dati raccolti durante il volo su Venere rivelarono invece molti dettagli sull’aumento della concentrazione di azoto a circa 50 chilometri di altezza sopra la superficie del pianeta. Le molte missioni robotiche su Venere, in cui sono comprese 13 sonde atmosferiche e lander, non hanno mai sciolto le indecisioni a proposito della concentrazione di azoto nell’atmosfera di Venere, soprattutto per quanto riguarda la fascia tra 50 e 100 chilometri sopra la sua superficie.

Dati fortuiti e fortunati

I dati di Messenger vennero raccolti tra 60 e 100 km di altezza. Quando Lawrence tornò, nel 2010, a studiare quei dati insieme a Patrick Peplowski (anch’egli fisico nucleare dell’Apl), provò a simulare al computer la separazione e divisione dell’atmosfera, con l’ampio spessore di 100km, del pianeta; la suddivisero in bande e definirono la concentrazione di azoto in esse presente, e adeguarono con numeri realistici i neutroni possibilmente rivelati dalla sonda Messenger. Confrontando la prova simulata con i dati reali, emergeva che il match migliore si verificava nel caso in cui l’azoto atmosferico costituiva il 5 per cento del volume, circa una volta e mezzo quello misurato nella parte bassa dell’atmosfera. La totalità dei neutroni pareva quindi derivare da un’area collocata tra circa 56 e 100 chilometri sopra la superficie: area fino a quel momento sottoposta ancora a grandi incertezze di misure. Secondo le dichiarazioni di Peplowski, si è trattato «davvero un colpo di fortuna». «Molti scienziati sembravano sorpresi che fosse qualcosa che valeva la pena indagare. L’idea che ci sia una maggiore concentrazione di azoto nell’atmosfera superiore rispetto a quella inferiore era al di fuori del raggio di pensiero delle persone». Per questo, gli autori della ricerca incontrarono diverse difficoltà; il progetto non fu finanziato per tre volte, perché lo si considerava privo di un obiettivo ragionevole. Per fortuna i dati arrivarono tra le mani di Jack Wilson, scienziato dell’Apl che aveva appena studiato gli stessi dati Messenger.

Nel 2016 i risultati furono presentati ad una conferenza; l’Agenzia spaziale federale russa menzionò queste ricerche nella missione Venera-D, interamente destinata a studiare l’atmosfera e la superficie di Venere. Attualmente, le due proposte di missione, Davinci+ e Veritas, per il Discovery Program della Nasa, comprendono nel loro team i due scienziati Apl, per osservare più attentamente l’atmosfera di Venere in modo più dettagliato.

Tre giorni fa, il 20 aprile, il team ha reso pubblici i risultati: i dati raccolti per caso da Messenger dimostrano un aumento delle concentrazioni di azoto a circa 50 chilometri sopra la superficie di Venere, rendendo certa la notizia della non uniformità — sempre ritenuta uniforme — dell’atmosfera del pianeta.

Peplowski aggiunge: «Stiamo ancora imparando cose fondamentali su Venere e la sua atmosfera… ed è il nostro vicino di casa. Vale la pena mettere in discussione il fatto che gli scienziati parlino con fiducia delle atmosfere degli esopianeti che si trovano a centinaia o migliaia di anni luce di distanza». Se c’è una certezza sempre valida in queste grandiose scoperte e ricerche, è che bisogna essere molto cauti e raccogliere dati in enorme quantità, e procedere con analisi rigorose. Tuttavia, l’universo conserva sempre un’altrettanto enorme quantità di mistero, che talvolta — per caso, fortuna o imprevisto — decide di rivelare.