Da dove nasce la «rosa dei venti»

Anticamente la navigazione era affidata ad alcuni punti fissi di riferimento, costieri e visibili come porti e fari, quando la navigazione non era a mare aperto, o le correnti marine, i flussi di marea, la posizione del sole e delle stelle nelle occasionali traversate in alto mare, quando ad aiutare i naviganti era l’osservazione di elementi stabili offerti dalla Natura. Greci e Romani cercavano il Nord facendo riferimento allo stesso gruppo di stelle che tuttora noi guardiamo affascinati alzando gli occhi al cielo; erano infatti le sette stelle dell’Orsa Maggiore (o Grande Carro), arktos in greco, o septem trione (i sette buoi) in latino, ad indicare il Nord e di conseguenza la rotta da seguire, con il loro lento movimento attorno alla Stella Polare

Quando però il cielo era coperto e la costa lontana, i marinai dovevano far ricorso all’unico aiuto possibile in simili condizioni: la conoscenza dei venti che, soffiando generalmente da direzioni costanti, consentivano di seguire le rotte desiderate.

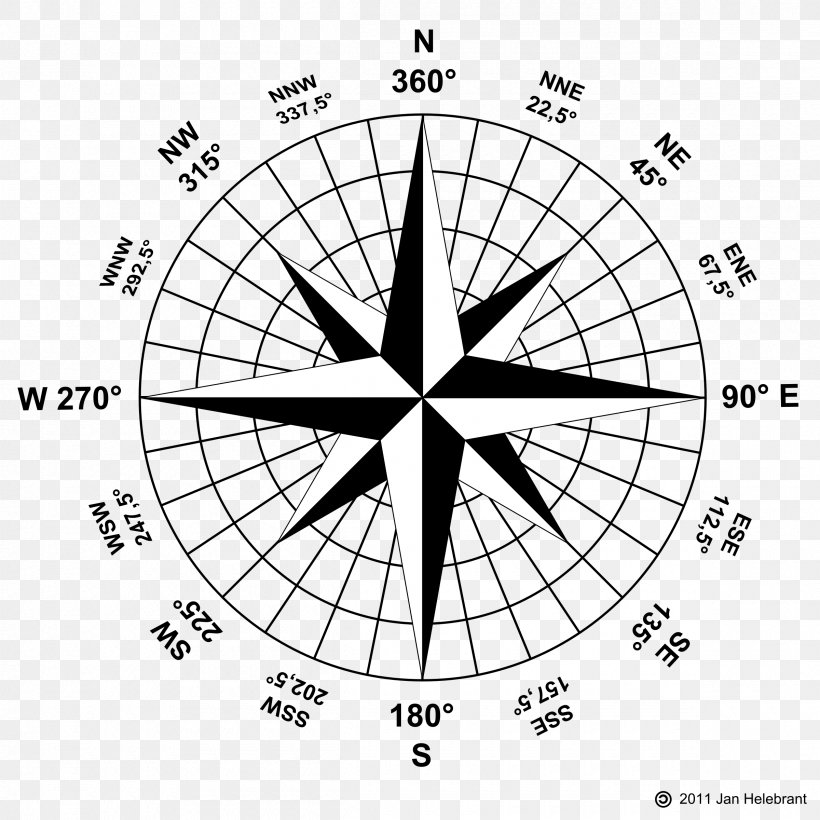

L’autore che per primo cita i venti assegnando a loro un nome fu Omero nel libro V dell’Odissea: Borea, Euro, Noto e Zefir, erano questi i nomi dei quattro venti principali associati ai quattro punti cardinali, Nord, Est, Sud e Ovest, e la più semplice rosa dei venti è proprio a quattro punte, corrispondenti agli altrettanti punti cardinali, un diagramma semplice nato per rappresentare in modo schematico la provenienza dei venti che persistono in una determinata regione per un lasso di tempo molto lungo.

Lo studio e la classificazione dei fenomeni atmosferici sono sempre stati oggetto di attenzione da parte degli studiosi greci nell’antichità, da Talete ad Aristotele. Proprio quest’ultimo era arrivato a contare dodici venti differenti, nel tentativo di creare un sistema che collegasse geometricamente le direzioni di provenienza dei venti con i maggiori riferimenti astronomici dei solstizi ed equinozi.

Una testimonianza dell’interesse ellenico per i venti è rappresentata dalla magnifica Torre dei Venti di Atene del I secolo a.C., con le sue otto creature semidivine che si possono ammirare ancora oggi e che indicano: Boreas, il Nord; Kaikias, il Nord-Est; Apeliotes, l’Est; Euros, il Sud-est; Notos, il Sud; Lips, il Sud-Ovest; Zephyros, l’Ovest; e Skiron il Nord-Ovest.

Anche Plinio, studioso romano del I secolo d.C. oltre che uomo di mare, lascia una testimonianza scritta dei venti utilizzati dai marinai della sua epoca, che avevano acquisito le conoscenze nautiche e le capacità che consentivano di navigare utilizzando anche i quattro venti intermedi, facendo coincidere ogni vento con la direzione da seguire per una rotta ben definita da punto a punto. Plinio aveva stilato il suo trattato in funzione di un uso da parte dei naviganti, accompagnandolo con un compendio dei venti con la doppia denominazione, latina e greca: Septemptrio-Aparctias (N), Aquilo-Boreas (NE), Subsolanus-Apheliotes (E), Vulturnus-Eurus (SE), Auster-Notus (S), Africus-Lips (SW), FavoniusZephyrus (W), Corus-Argestes (NW), citando anche i quattro venti intermedi: Caecias-Hellespontias tra Aquilo e Subsolanus, Euronotus-Phoenicias tra Vulturnus e Auster, Libonotus tra Auster e Africus e Trascias tra Corus e Septemptrio.

Si ritiene che la raffigurazione più antica di rosa dei venti sia quella rappresentata nell’Atlante catalano del 1375 circa, che rappresenta il portolano più importante del periodo medievale. La prima tavola di questo manuale per la navigazione, attribuito alla scuola cartografica di Maiorca e realizzato probabilmente da Abraham Cresquea e da suo figlio Jahuda, comprende un testo in lingua catalana riportante indicazioni astronomiche, astrologiche e cosmologiche, comprensive del disegno di due cerchi, di cui il primo era una rosa dei venti che consentiva il calcolo dell’alta marea durante la luna piena.

L’immagine della rosa dei venti si è però diffusa con il prosperare delle attività marittime delle Repubbliche marinare, a partire dal Ducato di Amalfi, la cui ascesa consente che le conoscenze nautiche vengano non solo amplificate, ma anche conservate.

L’ulteriore evoluzione della rosa dei venti arriva grazie agli influssi provenienti dall’Oriente. È proprio il proliferare dei traffici commerciali e delle Crociate che porta, a partire dall’anno Mille, ad un vero e proprio salto di qualità nell’arte della navigazione, con il perfezionamento dei sistemi di navigazione, oltre alla scoperta ed all’uso dell’ago calamitato e della bussola, strumento che progressivamente sostituirà la conoscenza dei venti come riferimento principale dei naviganti.

L’aumentare delle conoscenze nautiche porta progressivamente ad un complicarsi della rappresentazione grafica della rosa dei venti. Compare così una rosa dei venti con 64 settori, ottenuta partendo dagli otto venti classici e dividendo ogni quarta in due mezze quarte, con una successiva estensione a 128 punte, nella quale ogni mezza quarta si divide in due quartine.

Gli otto venti principali del Mediterraneo, elencati in senso orario, sono:

| Nord | 0° | tramontana |

| Nord-est | 45° | grecale |

| Est | 90° | levante |

| Sud-est | 135° | scirocco |

| Sud | 180° | ostro o austro |

| Sud-ovest | 225° | libeccio |

| Ovest | 270° | ponente |

| Nord-ovest | 315° | maestrale |

Per comprendere il significato dei nomi, si deve risalire al fatto che nelle prime rappresentazioni cartografiche del mediterraneo la rosa dei venti venisse raffigurata al centro del Mar Ionio o vicino all’isola di Malta. In questo modo questo diventava il punto di riferimento per indicare la direzione di provenienza dei venti, ovvero delle navi che viaggiavano sospinte da venti provenienti dalla loro poppa. Di conseguenza, le navi che giungevano da NE, arrivavano all’incirca dalla Grecia, comprensiva anche della parte meridionale delle coste balcaniche e della Turchia orientale, da cui si origina il nome Grecale, forte vento, freddo e secco tipico della stagione invernale da NE-SO; da SE invece le navi arrivavano dalla Siria, da cui il nome Scirocco per il vento da SE; a SO c’è la Libia, nome che nell’antichità comprendeva anche la Tunisia e l’Algeria, da cui il nome Libeccio per il vento da SO verso NE; da NO giungevano le navi partite da Roma, che spesso circumnavigavano la Sicilia piuttosto che affrontare lo stretto di Messina, quindi da Roma, definita la Magistra, deriva il nome del Maestrale, essendo la via maestra quella da e per Roma.

L’origine dei nomi dei venti provenienti dai quattro punti cardinali principali, vede fa risalire il nome Levante, vento debole, fresco e umido da Est, appunto dal levar del Sole, il Ponente, vento fresco da Ovest, dal calar del Sole, l’Ostro (o Austro o Mezzogiorno), vento caldo e umido da Sud, dall’emisfero australe mentre la Tramontana, vento freddo del Nord, deve l’origine del suo nome da ultramontes, riferito cioè al fatto che soffia dal cuore delle Alpi, ossia dal Nord storicamente conosciuto dai romani.

Ai tempi in cui Venezia era la repubblica marinara che dominava nel Mediterraneo orientale, la rosa dei venti era invece posizionata sull’isola greca di Zante. In questo caso la Tramontana, cioè il vento che viene da oltre i monti, in latino Ultramontes, proviene dai monti della vicina Albania e la via maestra che dà il nome al Maestrale indicava la via per Venezia, repubblica marinare egemone in quella regione. Questo spiegherebbe il nome Scirocco, inteso appunto come vento proveniente dalla Siria, perché per giungere a Zante dalla Siria le navi arrivavano da Sud-Est, mentre a Malta questo avveniva solo facendo il giro lungo, effettuato tenendosi vicino alla costa africana. Alcuni invece fanno risalire l’origine del Maestrale al Mistral, vento predominante del sud della Francia che si affaccia nel Mediterraneo.